《忏悔录》记载了卢梭从出生到1766年被迫离开圣皮埃尔岛之间50多年的生活经历。他历数了孩提时寄人篱下所受到的粗暴待遇,描写了他进入社会后所受到的虐待以及他耳闻目睹的种种黑暗和不平,愤怒地揭露社会的“弱肉强食”、“强权即公理”以及统治阶级的丑恶腐朽。该书名为“忏悔”,实则“控诉”、“呐喊”并对被侮辱、被损害的“卑贱者” 倾注了深切的同情。

好书推荐《忏悔录》

时间:2020-10-30 访问量:3670

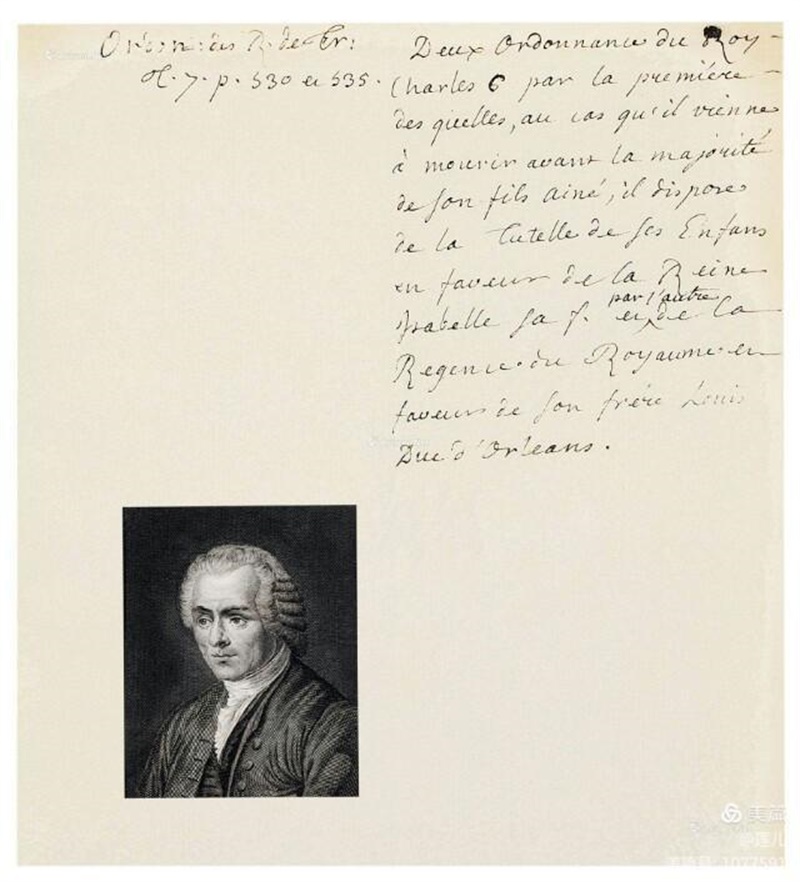

忏悔录 (卢梭创作自传)是法国启蒙思想家、哲学家、教育家、文学家让-雅克•卢梭在其晚年写成的自传。从1766年,他已54岁的时候开始写作,一直写到1770年,前后4年方告完成,但直到1782年才出版上卷,1789年出版下卷。

由于儿时的不幸,一种正义感便在让-雅克•卢梭的心中牢牢地扎下了根,这种感情伴随了他整个的一生,并构成了他信念的基础。 《忏悔录》成为法国教育系统让青年人研读最多的经典作品。

在书中卢梭面对着种种谴责和污蔑、中伤和曲解,自信他比那些迫害和攻击他的大人先生、正人君子们来得高尚纯洁、诚实自然,一开始就向自己的时代社会提出了勇敢的挑战:“不管末日审判的号角什么时候吹响。‘我’都敢拿着这本书走到至高无上的审判者面前,果敢地大声说:请看!这就是‘我’所做过的,这就是‘我’所想过的,我当时就是那样的人。请你把那无数的众生叫到‘我’跟前来。让他们听听‘我’的忏悔。然后,让他们每一个人在您的宝座前面,同样真诚地披露自己的心灵,看有谁敢于对您说:‘我’比这个人好。”

五四运动之后,卢梭的《忏悔录》被翻译介绍到中国。 卢梭的《忏悔录》促进了回忆录、内心日记和自传体小说等体裁的繁荣,影响身后的无数作家。托尔斯泰的《忏悔录》就是卢梭影响下的产物。在中国现代文学中也出现了一批忏悔文学,如鲁迅的《风筝》、《父亲的病》,郁达夫的《沉沦》。巴金始终把卢梭尊为启蒙老师。巴金写小说,第一位“老师”就是卢梭,从《忏悔录》作者那里,他学到诚实,不讲假话。

《忏悔录》是卢梭对政府与教会的迫害进行的反击,是为自己辩护、维护自己的人权和尊严的作品。

上一篇:没有了!